Prospettive metafisiche nelle avanguardie del ‘900. I casi Fontana e Burri

La necessità di ricreare, letteralmente, nell’arte, un mondo di forme, come se si dovesse attingere ad una sorta di iperuranio platonico per trovare l’ousia elementare, impermutabile, eterna e assoluta, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, pone alcune avanguardie fuori da quel contesto che nel finire degli anni ‘70 Francois Lyotard battezzerà felicemente col termine “postmodernismo”. La micronarrazione evenemenziale tipica del postmoderno, che contamina il sacro col profano, sembra lasciare, in alcuni artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri, lo spazio, seppur indeterminato e nebuloso, ad una qualche intuizione metafisica.

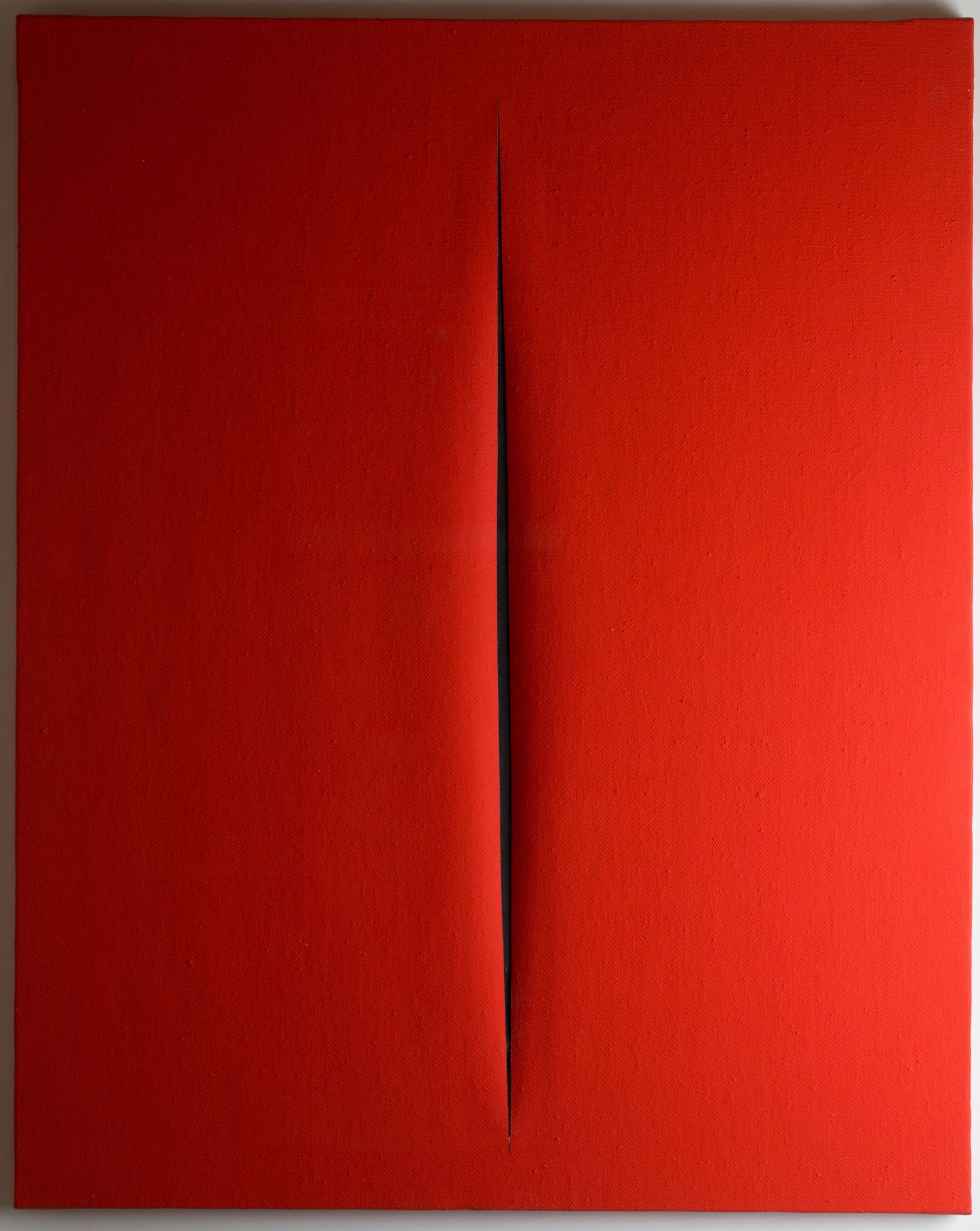

L’idea di superare la bidimensionalità della tela attraverso il taglio della stessa si rivela vincitrice, sopratutto per il mercato galleristico dell’epoca, contro una resistenza che la materia artistica ha opposto per secoli alla rappresentazione dell’idea di spazio che si colloca fuori dal meccanismo della riproduzione, per entrare in quello propriamente ontologico della “cosa ideale”. Deve essere chiaro che ci si muove nello spazio delle supposizioni, delle attribuzioni di intenti, perché sia lo spazialismo di Fontana, sia l’informale di Burri non trovano all’interno di queste correnti la loro dimora definitiva. Si aggiunga che nessuno dei due artisti è mai stato molto loquace nell’offrire spiegazioni sul senso delle proprie opere, se per Fontana era legittima una certa libertà ermeneutica del fruitore, per Burri non restava che meditare il suo silenzio di fronte a domande che trovava noiose.

I “neri” dell’artista umbro si presentano come sagome di forme formantesi, ma è la loro essenzialità, la privazione di ogni accidente che non le rende particolari rispetto a “reali” simili, non sono forme presenti in natura o nella produzione tecnica, tuttavia non sono nemmeno figure astratte perché esistono esattamente nel loro essere fuori da ogni rappresentazione, esse sono, non rappresentano assolutamente nulla, se non loro stesse.

In queste si può individuare un principio metafisico ed in certi casi, si pensi all’uso dell’oro, addirittura spirituale senza per questo addossare al Burri un’intenzione religiosa o appartenente ad una tradizione spirituale qualsiasi (il richiamo all’uso dell’oro in Klimt viene quasi spontaneo e forse, con le dovute cautele, nemmeno troppo azzardato).

Lucio Fontana invece diventa molto più esplicito, anche se mai fornirà elementi precisi e unidirezionali, quando tratta il tema dell’”uovo cosmico”. L’uovo cosmico è presente nelle tradizioni metafisiche di molte religioni, come mito primigenio della creazione, quasi a ribadire, come per Burri, l’intenzione di creare attraverso nuove forme una nuova materia, una nuova genesi, dopo l’orrore della guerra, offrendo una nuova mitologia di natura artistica.

Ma è con “La fine di Dio” che Fontana sfida l’innominabile. Potrebbe sembrare una personale intepretazione del frammento 125 della “Gaia scienza” di Nietzsche, ma è piuttosto improbabile che l’artista argentino abbia ceduto ad una tale facile provocazione. Ebbe a dire a questo proposito Gillo Dorfles:

“Quando, per dare solo un esempio, Fontana decise di battezzare certe sue compioosizioni ovalari e monocrome come grandi uova di Pasqua “Fine di Dio” ricordo che – dovendo presentare la mostra – lo invitai a cambiare quel titolo perché mi sembrava vagamente irritante e insieme troppo magniloquente. Fontana sulle primne mi dette retta – pur continuando in privato a chiamare così quella serie di lavori – e li espose con il consueto titolo di “Attese spaziali”. Eppure io stesso ebbi ploi a constatare che la sua idea iniziale era tutt’altro che assurda ripensando al fatto che q1uelle tele richiamavano delle gigantesche ova di struzzo. Mi tornò così alla mente l’antico detto di Alberto Magno: “Si ova struthionis sol excubare valet/Cur veri solis ope Vir4go non generat?” (Ossia: “se il sole è in grado di far dischiudere le ova di struzzo perché la Vergine non avrebbe potuto generare ad opera del vero sole?” Il che dimostrava appunto la parentela tra l’Immacolata Concezione e l’ovo divino.

Dall’uovo dello struzzo il passaggio all’uovo di Cristo – a quello stesso uovo che pende misteriosamente sul capo della Vergine nella “Annunciazione” di Piero della Francesca – era ovvio.”

Gillo Dorfles, “Preferenze critiche. Uno sguardo sull’arte visiva contemporaneo”,1993

Allo spuntare del nome di Piero della Francesca non si può dimenticare che l’artista del rinascimento è un conterraneo di Alberto Burri, San Sepolcro il primo, Città di Castello il secondo, poco più di 10 km separano i due paesi.

E anche il Burri, che conosceva bene l’opera di Piero Della Francesca, crea un’opera tributo al collega vissuto quasi 500 anni prima e ispirata alla celbre “Madonna del Parto”.

Il filo comune che lega i tre artisti di cui parliamo è la gemoetria, un’indagine dello spazio che non si ferma al realre, ma che si propone di cogliere forme pure, spazi puri, Piero della Francesca fu ottimo matematico e geometra, autore di tre pubblicazioni sulla materia.

L’idea, tipica del rinascimento attraverso la sua rilettura di Platone, di attingere direttamente ad una purezza essenziale,fatta di proporzioni, di simbologie che staccano completamente l’opera dal reale concreto per proiettarla verso una sua dimensione ulteriore, eterna, impermanente e inteliggibile. Come se Burri e Fontana intendessero, caricandosi sulle spalle le ombre del secolo breve, essere protagonisti di un nuovo rinascimento artistico, che insieme alle recenti scoperte della scienza, si apriva ad una nuova genesi, indeterminata, come voleva la fisica, ma indirizzata, come i tagli di Fontana verso l’esterno, facendo di questo esterno ell’opera l’opera stessa.

Similmente Burri, con i suoi “sacchi”, i “catrami”, i “neri”, i “cretti”, che, in una perfetta sintesi postmoderna di

sacro e profano, alto e basso, ricco e povero, relativamente sopratutto al materiale usato, almeno per la parte “profana”, “bassa”, “povera”, crea forme archetipiche, indeterminate, che si incontrano sfregandosi come nel suo “Tristano e Isotta” dove la separazione sabbiosa del quadro rimanda ad una unione possibile solo metafisicamente, come i due amanti che muoiono alla vita, al mon do reale, per amarsi nell’eternità, impermutabile luogo o non luogo di pure essenze.

Cinema e nevrosi

“Una donna entra in un cinema, da sola. Il bigliettaio ormai la conosce, le sorride, lei ricambia il sorriso, scambia due parole, e si avvia verso la platea. Sceglie un posto tra la quinta fila, leggermente a destra, si guarda intorno, si leva il cappotto e si siede. Accavalla le [...]| Riproduci | Copertina | Rilascia Etichetta |

Titolo del brano Traccia gli autori |

|---|